国际足球报道Manual

看得出模仿帝模仿的是谁吗?罗圈腿过分了

“罗圈腿”模仿引爆争议!球迷怒怼:这波操作太过分了! 这场争议源于比赛第63分钟的一次进攻回合,当时,中场球员李明(化名)在右路持球突破,为摆脱防守,他突然压低重心,双腿微屈呈“O”型,以一种略显夸张的步频完成变向,这一瞬间被现场摄影师精准抓拍,随后在网络上病毒式传播,有网友将视频与“模仿帝”此前发布的某期内容对比,发现两者从肢体幅度到表情管理几乎如出一辙,评论区迅速分化:一方称赞李明“完美复刻了经典”,另一方则指责其“刻意丑化职业球员的专业形象”。 “模仿帝”作为全球体育圈的现象级创作者,长期以诙谐模仿球星技术动作为特色,其视频常以精准的细节捕捉和幽默的演绎赢得数千万点击,此次事件中,被模仿的球星本人尚未公开回应,但其粉丝群体已率先发声,某球迷协会代表在采访中表示:“娱乐与冒犯仅一线之隔,球员的罗圈腿本是其标志性动作,但过度夸张的模仿可能强化负面标签,甚至影响公众对球员竞技能力的判断。” 体育评论员张伟(化名)在专栏中分析称,模仿文化在体育领域的渗透是一把双刃剑。“它拉近了球迷与球星的距离,但也可能模糊竞技体育的严肃性,当模仿从‘致敬’滑向‘讽刺’时,其背后的伦理问题便不容忽视。”他进一步指出,近年来类似争议频发,例如某篮球明星的投篮姿势被恶搞后,其商业价值一度受到波及。“职业运动员的形象管理与公众认知紧密关联,任何形式的‘再创作’都需谨慎权衡。” 从技术层面看,被模仿的“罗圈腿”动作实则源于一名以灵活性与爆发力著称的边锋,该球员因幼年训练中形成的独特发力习惯,导致跑动时双腿外扩明显,但这并未影响其职业生涯——相反,这一特点甚至成为其突破防守的利器,专业教练王磊(化名)解释道:“此类动作往往与个人肌肉记忆相关,强行模仿可能引发运动损伤,普通球迷若未经指导盲目效仿,反会适得其反。” 随着话题发酵,更多业内人士加入讨论,体育心理学家李芳(化名)指出,公众人物的身体特征被娱乐化后,可能对其心理状态产生潜在压力。“运动员长期处于高强度舆论环境中,戏谑性模仿若演变为网络梗,会无形中加剧其自我审视焦虑。”她呼吁社交媒体平台加强内容审核,避免过度娱乐化侵蚀体育精神的核心价值。 值得注意的是,此次争议也折射出体育娱乐化时代的传播困境,在流量为王的生态下,部分创作者为追求曝光度,倾向于放大运动员的生理特征或失误瞬间,某平台资深运营人员透露:“算法更偏好戏剧化内容,这导致‘适度调侃’与‘恶意丑化’的边界日益模糊。”对此,法律专家提醒,若模仿内容涉及人身攻击或商业侵权,球员有权通过法律途径维权。 回观赛场,李明在赛后采访中回应称,自己的动作纯属“即兴发挥”,并未有意模仿任何人,他坦言:“足球场上的每个动作都应服务于战术,而非表演,球迷的解读让我意外,但我会继续专注于比赛本身。”这一表态获得了多数球迷的理解,有人认为争议实为“过度解读”,并强调体育的本质在于竞技而非娱乐消遣。 从历史维度看,体育模仿文化并非新生事物,早在电视转播普及初期,就有喜剧演员在节目中模仿球星招牌动作,社交媒体的即时性与放大效应使得今天的模仿内容传播更广、影响更深,英国体育社会学者汤姆森曾在研究中提出:“模仿行为本质是公众对体育偶像的情感投射,但当投射变为消费时,双方的权利义务关系需重新界定。” 面对持续升级的舆论风波,涉事“模仿帝”账号暂未正面回应,但其最新视频的评论区已涌入大量质疑声音,有网友留言:“创意可以无限,但尊重必须有限。”也有人呼吁平台方设立模仿类内容的创作指南,避免体育娱乐化走向歧途。 这场因“罗圈腿”引发的讨论,早已超越单个事件本身,它迫使公众重新思考:在体育与娱乐深度融合的今天,我们应如何守护竞技的纯粹性?当模仿不再是单纯的致敬,而是裹挟着流量与商业利益的传播符号时,创作者、观众与运动员又该如何共筑健康的体育文化生态?或许,答案仍需在不断的对话与反思中探寻。

**

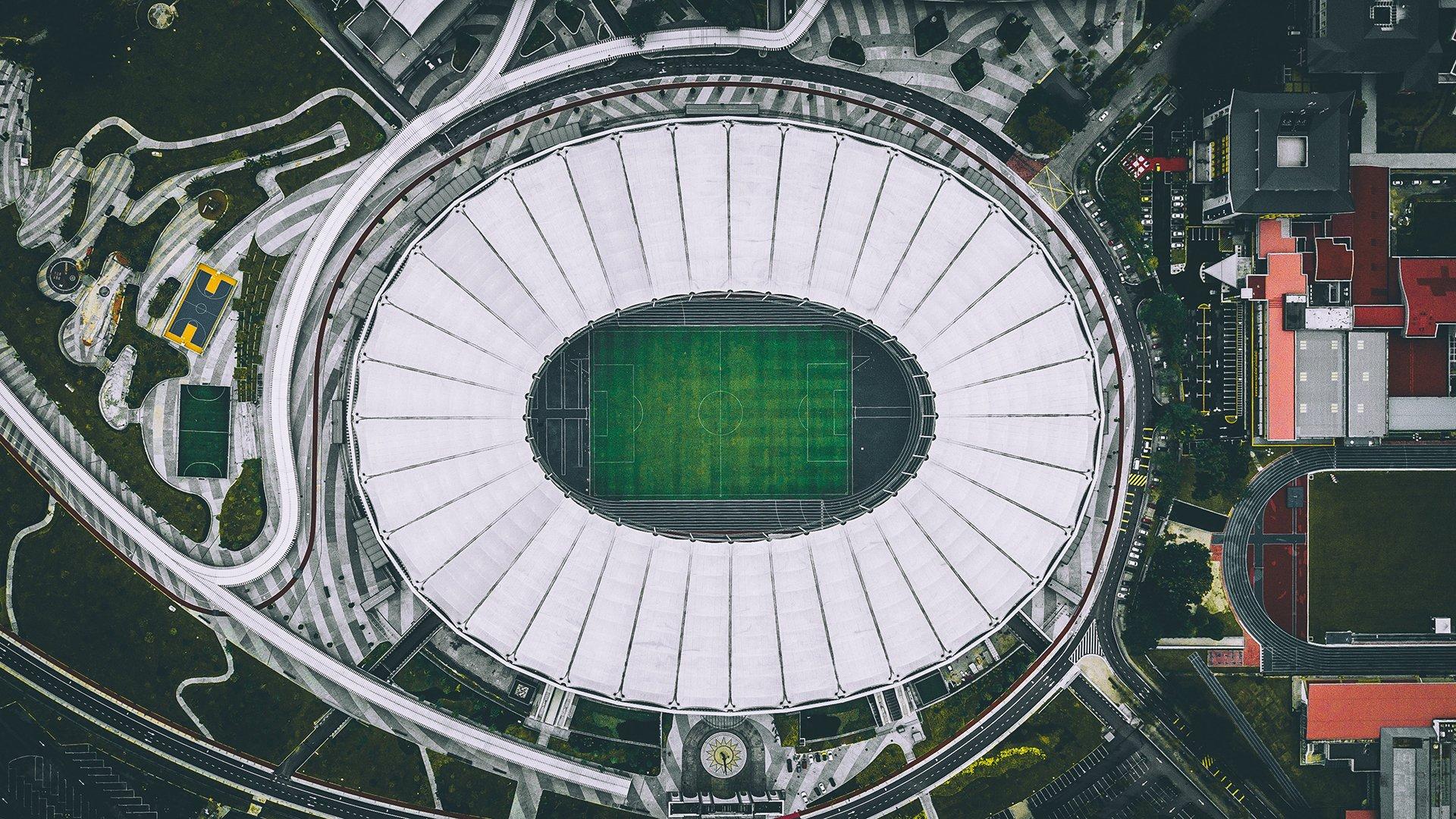

在近日一场备受瞩目的足球友谊赛中,一场看似普通的赛场花絮意外成为社交媒体热议的焦点,比赛中,某知名球员因一次颇具戏剧性的带球动作被镜头捕捉,其独特的“罗圈腿”跑动姿势迅速引发球迷讨论,不少观众直言,这一动作与著名“模仿帝”社交媒体账号中某位球星的经典形象高度相似,但随之而来的却是对“模仿边界”的激烈争论——部分球迷批评道:“罗圈腿的演绎实在过分了,这已不再是幽默,而是对球员形象的不尊重。”

2025-10-21

2025-10-21 浏览次数:

次

浏览次数:

次 返回列表

返回列表